こんにちは、店主の祐玄です。

週末は、知人が出演する雅楽の演奏会に行き、そのあと伏見稲荷大社のお火焚祭(ひたきさい)に参拝してきました。一日を通して、音と祈りに包まれた時間を過ごしました。

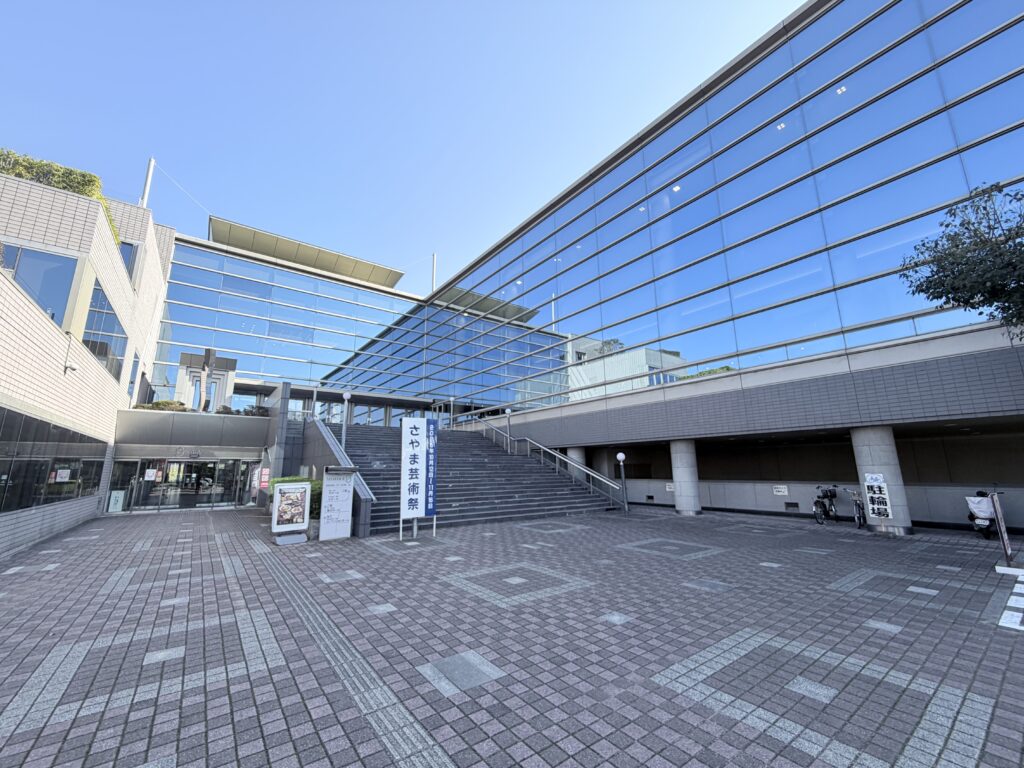

さやま雅楽祭Ⅳ 〜第七回狭山公演〜

今回伺ったのは、令和7年度「さやま芸術祭」の一環として開催された《さやま雅楽祭Ⅳ 第七回狭山公演》。

主催は「陽雅会」さんと「櫻雅会」さんで、舞楽・管絃・謡物など、計6曲の演目が披露されました。

舞楽では「蘭陵王」「五常楽急」「還城楽」など、雅やかで厳かな舞があり、

管絃では笙、篳篥、龍笛が奏でる独特の調和が、まるで神前の風のように響き渡ります。それぞれの音が一つひとつ独立しているのに、全体としてひとつの“祈り”として完成されている。

まさに、日本の伝統音楽の奥深さを体感する演奏会でした。

知人は龍笛を担当しており、音頭を取る場面もありました。4演目にも出演されていて、舞台の上で堂々と笛を奏でる姿に、観ているこちらまで胸が熱くなりました。

私自身、神社の行事や神前での祈りに関わる機会が多いので、雅楽とは日頃からご縁があります。

ですが、これほど大人数で本格的に演奏される雅楽を聴くのは初めてでした。

笙の響きがまるで天から降る光のようで、篳篥の低音が大地を支え、龍笛の澄んだ音色がその間を縫うように流れていく。

古来より“天と地をつなぐ音楽”と言われる雅楽の世界を、改めて肌で感じました。

雅楽は、飛鳥時代から続く世界最古のオーケストラとも呼ばれています。

千年以上もの間、形を大きく変えることなく伝承されてきたのは、代々この音を受け継いできた方々の努力の賜物だと感じます。

その想いに触れることで、音に込められた「祈り」の重みがより深く胸に響きました。

伏見稲荷大社の火焚祭へ

演奏会が終わるころには夕方となり、その足で伏見稲荷大社へ向かいました。

11月8日に行われる火焚祭は、伏見稲荷大社の秋を代表する大祭のひとつ。

五穀豊穣・家内安全・罪障消滅を祈るために、全国から奉納された火焚串を焚き上げる神事です。

神楽殿の前には、奉納された火焚串が祭典が始まるとともに焚き上げられます。火焚串は十数万本にも及び、その一つひとつには人々の願いが書かれています。燃え上がる火柱は夜空を赤く染め、篝火の熱と音があたり一面に響きます。そして雅楽の演奏と神楽舞が奉納され、神聖で幻想的な雰囲気に包まれます。

昨年は神事の後に稲荷山へ登拝しましたが、今回は子どもも一緒だったため登拝は見送り、

境内でお祈りを捧げて帰路につきました。

雅楽と祈りの炎に包まれた一日

雅楽の音と、火焚の炎。

どちらも「祈り」という一点でつながる体験だったように思います。

雅楽は、神々に捧げる音。

火焚祭は、人々の願いを炎に託す祈り。

それぞれ形は違えど、どちらも日本人の信仰と美意識の中に脈々と生き続けている文化です。

日常の中では感じにくい“祈る時間”を、改めて深く味わうことができました。

これからも、こうした伝統の場に触れながら、コトホギとしての「祈りの形」──お守りブレスレットづくりにも、その精神を活かしていきたいと思います。