猿を神の使いとする代表的な神社が、比叡山の麓に鎮座する日吉大社(ひよしたいしゃ)です。日吉大社は、平安京の鬼門(北東の方角)を守護する重要な神社として、古来より朝廷や人々から篤く信仰されてきました。

この社のご祭神である大己貴神(おおなむちのかみ)は、後に出雲大社の主祭神・大国主神と同一視される神ですが、日吉の地に現れたときには「神猿(まさる)」の姿で顕現されたと伝えられています。「まさる」という読みは、「魔が去る」「何事にも勝る」に通じ、縁起の良い存在とされ、以後、日吉大社では猿を神の使い=神猿(しんえん)として大切にする風習が根付きました。

猿信仰はやがて、庚申信仰(こうしんしんこう)とも強く結びついていきます。庚申信仰とは、中国道教に起源を持ち、日本では平安時代から広まった民間信仰です。この信仰では、人間の体の中には“三尸(さんし)”という虫が棲んでおり、庚申(かのえさる)の日の夜に人が眠ると、三尸が体を抜け出し、天帝にその人の悪行を告げに行くとされていました。そして悪事が多い者は命を縮める、つまり「長生きできない」と信じられていたのです。

そのため人々は、庚申の夜には寝ずに過ごす「庚申待ち(こうしんまち)」という集まりを開き、三尸が体から出て行かないように祈りを捧げました。また、三尸の動きを封じるために祀られたのが、忿怒の形相をした仏・青面金剛(しょうめんこんごう)であり、庚申堂にはその像が祀られました。

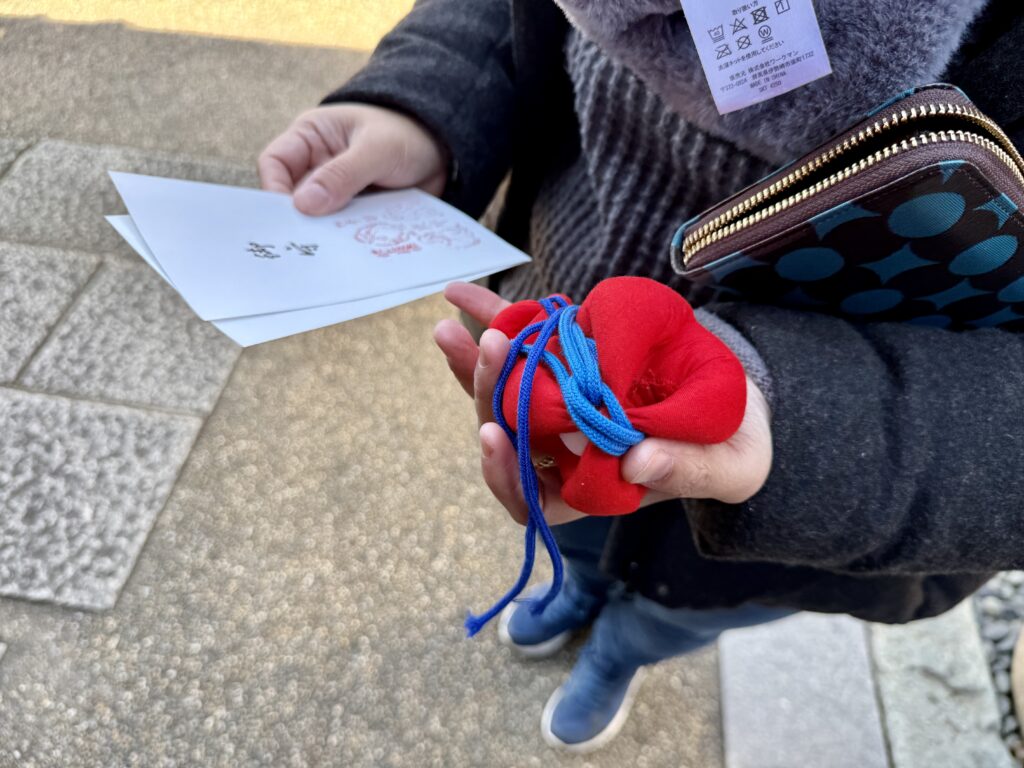

そして、青面金剛の従者・お使いとされるのが猿です。庚申信仰が民間に根づくにつれ、人々は願いを込めて布製の猿を作り、それを庚申堂や地元の祠に奉納したり、家の軒先に吊るすようになりました。これらの猿は「身代わり猿」や「庚申猿」とも呼ばれ、災い除け、病除け、家内安全、子どもの健やかな成長など、さまざまな願いを託されたのです。

このように、日本における猿の信仰は、神の使いとしての高い霊性と、人々の暮らしに寄り添う“守り”の象徴としての側面を併せ持ち、今も各地にその文化が息づいています。